3天内,我用这本书的方法把拖延症甩了,现在老板求我别那么拼!

近一周全球最火的书《Tiny experiments-微小实验》书评!

写在前面

你是不是觉得生活就像一场永无止境的待办清单。

旁边还站着个拿着鞭子的混蛋(通常是你自己)在不停地抽你?

你试过那些“改变人生”的狗屁方法,可能还TMD买了转运水晶,结果呢?

还是老样子,对吧?

困在原地,焦虑得像只被猫追的耗子。

看着别人在社交媒体上晒着他们那该死的“完美人生”,而你连下周的房租都不知道在哪儿。

我们都被灌输了一套狗屁理论:设定宏伟目标!找到你的激情!永不放弃!

听起来很励志,对吧?

但现实是,宏伟目标通常只会让你觉得自己是个彻底的失败者,太TMD的遥不可及。

激情? 那玩意儿来了又走,比你家楼下的流浪猫还靠不住。

永不放弃? 有时候,放弃那个傻X目标才是最明智的选择。

这本叫《微小实验》的书,它想说的其实很简单:

别再他妈的像个强迫症一样规划你的人生了,把生活当成一场大型、混乱、有时候甚至有点恶心的实验。

想想看,你上次真正从零开始、不带任何预设地去尝试一件新事物是什么时候?

不是为了升职加薪,不是为了取悦别人,就是因为你TMD好奇:“如果我这么干了会怎么样?”

这本书的核心就在这儿。

忘掉那些画大饼式的五年计划,生活这婊子总会在你最意想不到的时候给你一记耳光,然后看着你的计划稀巴烂。

你是不是也认识那种人,永远在“准备”,永远在“学习”,永远在“等待合适的时机”?

结果就是,他们永远没开始。

作者Le Cunff,曾在大厂谷歌工作,很多人眼中的“人生赢家”。

结果呢?她觉得空虚得像个被掏空了的罐头。

所以她跑了,去搞神经科学,去创业,去折腾。

她的亲身经历就在告诉你:那条看似笔直、铺满鲜花的“成功大道”可能通向一个你根本不想去的鬼地方。

所以,怎么办?

实验,做那些微小的、不吓人的、就算失败了也无所谓的实验。

就像往水里扔块小石子,看看能溅起多大的水花。

告别“目标高潮”,拥抱“试试看”

咱们这代人,好像都有“目标成瘾症”。

定了目标,达到了,爽一下,然后呢?空虚。

立马需要下一个更大的目标来填补。

跟嗑药似的。

这种线性的、结果导向的玩意儿是有毒的。

它让你害怕失败,让你在行动前就过度思考,最后屁都没干成。

而且,你定的那些目标,真的是你想要的吗?

还是你看到别人有了,觉得“我也应该有”?

想想你手机里存的那些“旅行目的地”,有多少是你真心想去,有多少只是因为网红打卡了?

我们都在不自觉地模仿别人,活得像个复制品。

那所谓的“人生使命”也一样操蛋。

好像每个人生下来都自带说明书,上面写着你的“人生标准答案”。

放屁!

大多数人都是在跌跌撞撞中,在尝试、失败、再尝试的过程中,才慢慢搞清楚自己到底对什么有点感觉。

罗恩·芬利,那个从时尚设计师跑去洛杉矶贫民区种菜的大叔,他一开始就知道自己要搞“城市园艺革命”吗?鬼知道。

他就是干了,然后发现,“嘿,这事儿好像挺有意思。”

这本书分享了一个方法叫PACT。

不是什么高深理论,就是个让你别再光想不做的工具。

格式: “我将在[一段具体、不吓人的时间内],做[一件具体、小到可笑的行动]。”

关键点1:目标要小!小到爆!

别上来就说“我要精通Python”。

试试“我将在未来7天内,每天看10分钟Python教程”。

小到你觉得“这他妈也太简单了吧?”那就对了。

你要的是启动,是持续,不是一开始就把自己吓尿了。

跟《原子习惯》的方法差不多。

关键点2:能干!能追踪!

“我要更快乐”是无法追踪的狗屁。

“我将在未来5天内,每天写下3件让我感恩的小事”——这就能追踪。

你做了没?做了打勾,没做拉倒。

别一开始就评价好坏。

关键点3: 有时间限制! 给它个Deadline

一周、一个月,都行。

别搞“直到永远”,那听起来就像无期徒刑。

这只是个实验,到期了你可以决定还要不要继续,或者换个花样玩。

记得X上的大神亚历山大·卡拉威的 #100DaysOfCode挑战吗?

他没说“我要成为编程大神”,他说的是“连续100天,每天至少写一小时代码。

很多人因为这个简单的承诺,真的就入门了,找到了工作。

这就是PACT的力量:关注你能控制的行动,而不是你无法控制的结果。

别骂拖延症了

我们最大的敌人往往不是外界,而是自己脑子里的那些傻逼想法。

每次你拖延的时候,是不是都觉得自己是个无可救药的懒鬼?

这书说,别急着骂自己。

拖延通常是个信号,告诉你有些地方不对劲。

试试 “三重检查” 这个方法:

- 脑袋(这任务我清楚吗?有意义吗?)

- 心(我害怕吗?烦吗?)

- 手(我能做吗?会不会太难了?)

搞清楚为啥拖,才能对症下药。

有时候拖延是在告诉你:“嘿,傻逼,你根本不想做这个!”

完美主义这紧箍咒

总想把每件事都做到120分?

结果就是累得像条狗,还啥都没做成。

学学意大利人那种“甜蜜生活”(dolce vita)和日本人的“金缮”(kintsugi)艺术。 接受不完美,甚至在不完美中找到美。

书中给的方法叫 “雄心调节器”, 意思就是抓大放小。

想想啥事儿最重要,就在那上面使劲,其他的事儿,差不多得了,60分万岁。

你不可能同时追两只兔子,对吧?

精力,不是时间

别再想着怎么挤时间了,想想怎么管理你的精力。

啥时候你脑子最清楚? 啥时候你只想瘫着? 顺着你的节奏来。

别他妈的多任务处理,那只会让你感觉像个旋转的陀螺,最后晕头转向屁都没干好。

搞点 “卡伊洛斯仪式”

比如固定听某首歌进入工作状态。 别看手机,找回时间的质感。

生活就是一坨屎,学会在里面打滚

你不可能永远一帆风顺。

操蛋的事儿总会发生。

关键不是阻止它们发生(你阻止不了),而是你发生之后怎么反应。

要反思,但别想太多。

书中那个“+ - →(Plus Minus Next)”反思工具就挺好。

每周或者每个实验结束,花几分钟想想:

- 啥做得不错?(+)

- 啥搞砸了?(-)

- 下次试试啥?(→)

简单粗暴,但能逼着你从经验里学东西,而不是一遍遍掉进同一个坑里。

失败?那是数据!

在实验里,没有真正的失败,只有数据。

告诉你“这条路好像行不通”,或者“我好像对这个没那么大兴趣”。

那就调整方向呗。

决定是坚持(如果进展不错) 暂停(如果需要喘口气) 还是转向(如果发现新大陆或者撞了南墙)

跟“意外”跳支舞

遇到挫折和意外。

比如那个倒霉的中国老农(塞翁失马):

- 马跑了,是坏事?

- 马带回一群马,是好事?

- 儿子摔断腿,是坏事?

- 结果躲过征兵,是好事?谁他妈知道!

先处理你的情绪(情感标签化,就告诉自己“我现在很火大”)

再处理实际问题(后果级联,想想最坏能坏到哪儿去,然后一步步解决)

别自己玩儿了,找人一起

你一个人憋着搞实验,很容易就放弃了。

找点伴儿,或者把你的过程亮出来。

找个地方,不管是线上还是线下,能跟有共同兴趣的人聊聊,分享经验,互相打气。

想想那些Indie Hackers社区的人,大家互相分享项目进展和遇到的坑,比自己闷头干强多了。

公开学习,别怕丢人

把你正在学的东西、正在做的实验,过程中的顺利和不顺。

打开Twitter(X)/即刻,都分享出来。

对,可能会有人喷你,说你菜。

去他妈的。

反正你的好处多,能有反馈,能认识同道中人,还能逼自己坚持下去。

想想那些在网上直播写代码、画画、做音乐的人,他们一开始也不是大神。

就是干了,分享了,然后才变牛逼的。

贡献点啥,现在就做

别老想着死后要留个啥“不朽传奇”。

想想你现在能做点啥有用的事,能帮到别人的事,这就是“生生不息”。

教别人点东西,分享个资源,做个小工具,都行。

这比虚无缥缈的“遗产”更能给你带来当下的意义感。

所以,他妈的,然后呢?

读到这儿,你可能觉得,“嗯,有点道理,但还是不知道该干嘛。”

那就对了!

关键不是找到完美的“第一步”,而是随便他妈的迈出一步。

别再分析了。 别再等了。 就现在。

具体怎么做?

找个屁大点的好奇心

最近有啥事让你哪怕只有一秒钟觉得“嗯?有点意思”?

定个小约定(PACT)

“未来三天,我每天花5分钟用手机学个新单词。” 或者“这周末,我去家附近的公园走一圈,不带手机。”

做完感觉怎么样?

用“+ - ->”方法想两分钟。

然后决定下一个小实验是啥。

这就是全部。

别想太多。

行动。观察。调整。再行动。

这套方法不会让你的人生从此一帆风顺,没有痛苦。

操蛋的事儿还是会发生。

但它让你把生活从一场必须赢的战役,变成一场可以玩、可以搞砸、可以学习的实验。

这本身,不就是一种TMD自由吗?

后记

大家应该能看出来,这不是我写的,主靠 AI ,我只是打杂小编。

这本书花三天读完,然后用AI总结的,我认为涵盖了全书要点,有些过誉,但还是可以一看。

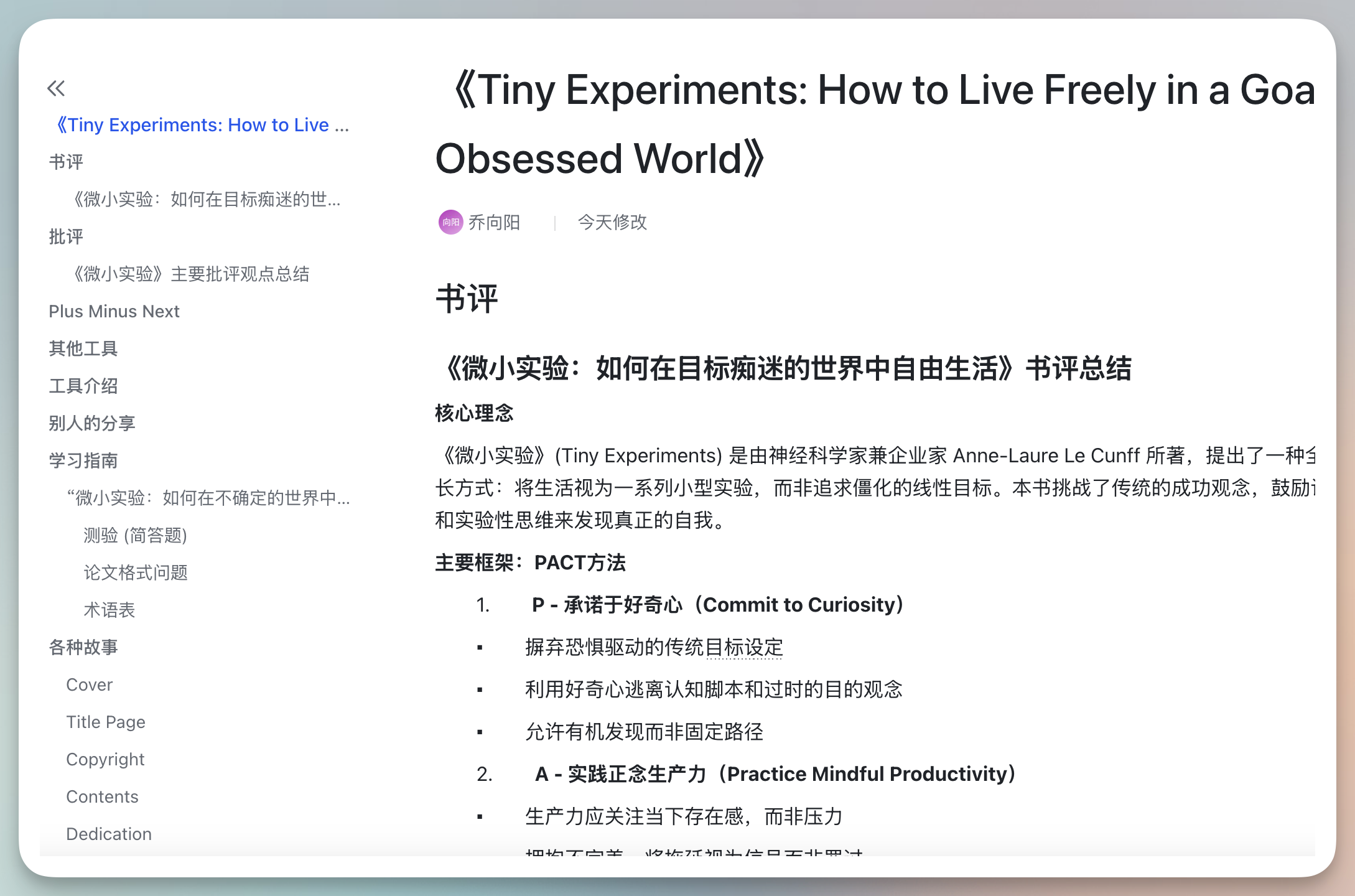

下面说说如何写出上面的文章。

-

下载电子书(zlib),推荐PDF格式,实在不行Epub

-

Calibre软件或在线工具把Epub转成PDF

https://www.freepdfconvert.com/zh-cn/epub-to-pdf

-

电子书上传NotebookLM,提问总结

-

Goodread网站复制评论。

-

把NotebookLM提问、第三方网站的评论信息整理到一个飞书文档。

整理的资料

- 把飞书文档内容复制发给Google Gemini 2.5 Pro。

Prompt提示词:

讲下面的内容整理成一份 6000字左右的文章,起承转合,让用户愿意读,而且读完有巨大的收获感,包含故事,包含方法等。

{{文档资料}}

第一遍生成后追问:用Mark Manson风格重写。

你还可以用别的作家风格。

核心方法:找畅销书多的,有网感的作者风格重写。